光学成像系统作为现代科技的核心组成部分,在从日常摄影到精密科学仪器的广泛应用中扮演着至关重要的角色。然而,理想光学理论与实际系统之间往往存在差距,这种差距主要源于几何像差的不可避免影响。几何像差不仅限制了成像质量,还深刻揭示了光学设计的复杂性与挑战性。实际光学系统往往受限于透镜的球面形状、材料非均匀性以及设计约束等因素,一旦光线脱离近轴区域,便会产生偏离,从而导致成像质量显著下降。当仅考虑单色光成像时,几何像差主要分为五种类型:球差、彗差、像散、场曲和畸变。此外,若物点发出的是多波长光(如白光),由于不同波长光线的折射率不同,还会产生色差,即不同波长光线聚焦位置沿轴向分布不同。

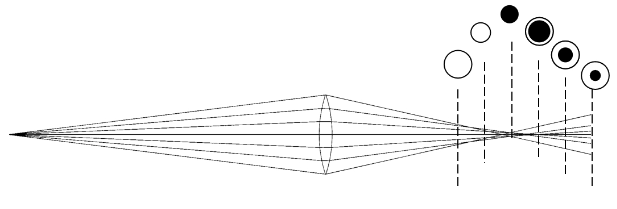

球差是由轴上物点发出的不同高度光线在像方聚焦位置不一致造成的像差。在理想成像中,所有光线应汇聚于一点,但由于球面透镜的几何特性,不同高度的光线(如边缘光线)会提前或延后聚焦。

球差的严重程度与光线高度(孔径大小)的四次方成正比,因此在大孔径系统中尤为明显。它会导致图像模糊,降低空间分辨率和对比度。

图1 球差示意图

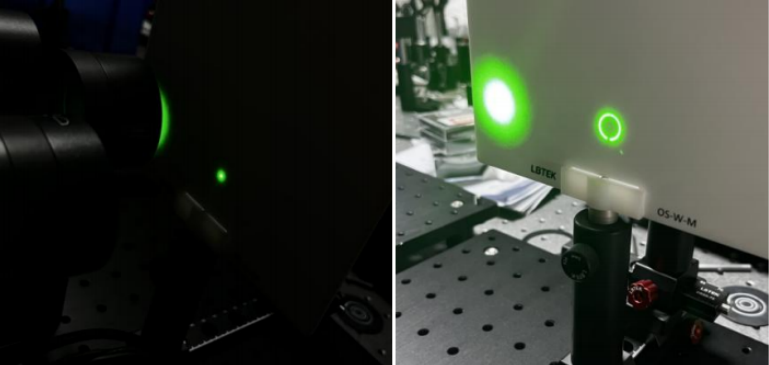

图2 球差实验现象

使用小圆环挡片时,接收屏上圆环光聚焦的光斑图像

更换大圆环时由于球差原因失焦

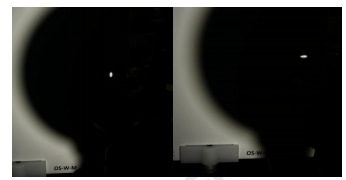

彗差是轴外物点成像中出现的一种非对称像差。来自偏轴物点的光线,通过透镜系统后,由于光路不对称,会在像面上形成一个拖尾状、类似彗星的光斑。

图3 彗差示意图

图3 彗差示意图

图4 彗差实验观察图

图4 彗差实验观察图

接收屏上分划板成像,红色虚线突出边缘数字的“彗尾”现象

展示了离轴光束在子午面内的不对称光焦度导致的彗差

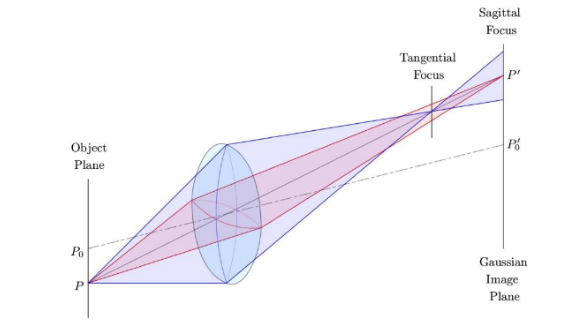

像散是轴外物点在不同方向上的光线不能同时聚焦于同一点的现象,导致在像面上出现模糊,细节丢失。如果你在显微成像或激光聚焦等实验中忽视像散,测得的光斑尺寸、边缘锐度、图像对比度都可能出现较大误差。

通常子午光线先聚焦形成一条线焦点,弧矢光线稍后聚焦形成另一条线焦点,两者之间形成“像散间隔”。在两线焦之间存在一个最小弥散圆,是实际成像时的最佳像面。

像散在小孔径系统中已明显,因此归为细光束像差。

图5 像散示意图

图5 像散示意图

图6 像散实验现象

接收屏上观察到的横向细线成像

展示了子午方向和弧矢方向光焦度差异

畸变是成像过程中图像几何比例发生变化的一种像差,产生原理是光学系统的横向放大率随物点光束的主光线和主光轴间所成的夹角变化形成的。与其他像差不同,它不会引起模糊,但会造成图像形状的整体扭曲,进而影响光学系统的测量精度。

畸变的严重程度与视场角有关,在广角系统中尤为显著。

图7 畸变示意图

图7 畸变示意图

色差源于光学材料对不同波长光的折射率不同,即材料色散。不同波长光沿轴向聚焦位置不同,导致最终成像的清晰度下降,图像出现颜色失真。表现为彩色模糊的弥散斑,蓝光聚焦近,红光聚焦远。对于需要高精度成像的实验,色散会严重影响实验结果的准确性。

图8 色差示意图

图8 色差示意图

图9 畸变与色差实验

图9 畸变与色差实验

左:单透镜成像的分辨率测试靶图像,边缘处可见蓝色和红色光晕(色差)以及枕形畸变。

右:双胶合透镜成像的分辨率测试靶图像,光晕消失(色差校正),同样可见枕形畸变得到矫正。

上图实验现象均通过像差演示套件实验得出,下图为演示套件实物图,演示套件中不包含场曲实验复现。

图10 像差演示套件实物图

图10 像差演示套件实物图