LBTEK 1×4单模光纤耦合器采用熔融拉锥技术制作而成,能使在光纤中传输的光信号在特殊结构的进行重新分配,对光功率按一定比例进行分配。LBTEK光纤耦合器产品覆盖560-1550 nm的波长范围,具有低插入损耗、低附加损耗、高回波损耗以及良好的稳定性等特点,可广泛应用于光纤通信、水下激光通信、光纤激光器、光纤放大器等领域。LBTEK提供多种定制服务,包括定制多种耦合结构(1×4、1×8和1×16等)、功率、波长、耦合比例以及接头等,具体定制需求,请联系LBTEK技术支持。

光纤耦合器

一. 定义

熔融拉锥型光纤耦合器(FBT Coupler)是一类能使传输中的光信号在特殊结构耦合区发生耦合,并对进行再分配的光无源器件。早期多用在传输干路中取出一定的功率,用于监控等。随着光纤光学技术的迅猛发展,光纤耦合器逐步开发出1×2、1×4、1×8或2×2、4×4等多种耦合类型,以及多种不同的耦合比例应用。

二. 特点

三. 说明

熔融拉锥耦合器是由两根互相平行的光纤组成,将两根光纤通过缠绕在一起,在高温的环境下拉伸,使光纤逐步融化的同时被拉伸,两根光纤的纤芯逐渐靠近至一定距离。这个通过光纤缠绕、熔融拉伸形成的两根光纤的融合区域称为耦合区域(Coupling Region),其结构如下图1所示。

图1. 熔融拉锥区域结构及光耦合分配示意图(黄色纤芯,蓝色包层,红色光能量)

耦合区域的长度L决定了两根光纤之间的耦合比。在制造过程中,在端口Pin端持续输入光波,然后实时监控每个输出端口的输出功率。当达到设计的耦合比时,全自动的制造过程就会停止拉伸。由此产生的耦合器本质上是一根光纤,但是有两根纤芯,只是两个芯非常接近。这个过程就被称为熔融拉锥(FBT)过程。

通过光纤的光的强度分布基本上是高斯分布。也就是说,强度在中心处最大,由中心越接近纤芯/包层界面能量逐渐减小。值得注意的是:呈高斯分布的能量的尾部能量略微延伸越过了纤芯和包层的边界。这个尾部能量的光波叫做倏逝波。图2表示光波在光纤中的横截面中的能量分布图。垂直虚线表示光纤芯/包层边界。红色的部分就是倏逝波能量。

图2. 光在光纤中传输的能量分布(红色部分表示倏逝波的能量)

在FBT过程中,两根的平行光纤的纤芯非常接近,以至于倏逝波可以从一根纤芯“泄漏”到另一根纤芯中。在耦合区产生的能量交换的程度主要取决于纤芯间的间距‘d’和耦合区的长度‘L’从图1中可以发现,如果耦合长度足够长,能量可以完全从一根光纤耦合到另一根光纤。如果它的长度再长一些,耦合过程就会继续将能量转移回原来的光纤中。通过选择合适的长度,可以实现任意给定的功率传递比。这就是为什么我们能通过对拉锥过程的控制制作50/50或10/90耦合器。

3.我们通过一个实例来了解一下

图3. 2×2端口结构50/50拉锥耦合器。

如图3所示的熔融拉锥器件是一个1550 nm 50/50耦合器。假设我们向端口1输入1mW的1550nm的光,同样向端口4输入1mW的1550nm的光。那么我们在输出端口2和3能分别测得多大的光功率? 很明显,我们将在每个输出端口测得1mW,每个输入端口的光都被分成了50/50两个相等的部分。

再假设我们向端口1输入1mW,向端口4输入2mW。现在输出端口2和3能分别测得多大? 根据前面的结论,每条路径输入的光能量被分割成两个相等的部分,所以现在我们在每个输出端口测得1.5 mW(端口1贡献0.5 mW,端口4贡献1 mW)。

我们进一步分析一下,仍然使用图3,一个50/50耦合器。假设端口4现在被破坏了(例如被切断了,一般的三端口器件都是先做成4端口,然后再将4端口的光纤弄断并做粗糙处理,避免光滑的断面产生反射回波)变成了一个1x2耦合器。如果我们在1号端口输入2mW,很容易知道到我们最终将在2号和3号端口测得得1mW。

在一个标准的50/50,2x2耦合器中,如果翻转光输入输出反向,因为其结构的对称性,我们很容易理解它的正反向传输具有相同的性质。然而,当使用1x2耦合器时,人们有时会产生疑惑,因为器件的明显不对称会给人一种错觉,认为它反向传输的工作原理会和正向传输时不一样。

继续上一个2x2耦合器的示例,如果光由原来的两个“输出”端口2和3输入,光是否会100%的从端口1出来呢?当然不是,光同样也想从被破坏的端口4出来。因此,如果我们只在从端口2输入1mW,那么只有0.5 mW从端口1输出。或者,如果我们向端口2输入1mW,向端口3输入2mW,那么我们将从端口1输出1.5 mW(端口2贡献0.5mW,端口3贡献1mW)。这种能量分配方式与正向传输是一致的。所以拉锥型耦合器具有互易性,正反方向传输具有相同的性质。

综上我们要知道,一个1x2耦合器其本质就是一个2x2耦合器,只是其中一根光纤被剪断,破坏了(以减少从断面的反射)。

5.关键参数

(1)插入损耗IL (Insertion Loss)

是指增加Coupler而产生的附加损耗,定义为该无源器件的输入和输出端口的光功率之比,即:

IL=10 lg(Pout /Pin)

式中: Pout为输出端口的光功率,Pin为输入端口的光功率。该器件的性能要求对正向入射光的插入损耗越小越好。

图7. 1×2光纤耦合器输出端1插损测试示意图。

以图7为例,可知Input端输入光功率Pin =100mW,Output 1端输出光功率Pout=90mW,那么Output 1端的插损IL为:

IL= 10 × lg (89/100)

= 10 × (-0.05)

= -0.5dB

图8. 1×2光纤耦合器输出端2插损测试示意图。

同理,由图8可知Input端输入光功率Pin =100mW,Output 2端输出光功率Pout=95mW,那么Output 2端的插损IL为:

IL= 10 × lg (9/100)

= 10 × (-1.04)

= -10.4dB

(2)附加损耗 Excess Loss (Isolation)

附加损耗是指光纤耦合器整体的能量传输损失情况。定义为:所有输出通道的功率之和与入射光总功率值的比的分贝数,表示为:

EL= 10×lg[ (Pout1 + Pout2 )/Pin ]

式中:Pin表示光输入的光功率,Pout1表示通道1光输出的光功率,Pout2表示通道2光输出的光功率。该器件的性能要求EL越小越好。

图9 Coupler器件EL示意图

由图9可知Input端输入光功率Pin =100mW,Output 1端输出光功率Pout=48mW,那么Output 2端输出光功率Pout=48mW,则器件的附加损耗为:

EL= 10 × lg [(48+48)/100]

= 10 × (-0.017)

= -0.17dB

(注:一般计算结果为负值,但实际填写或使用时常常会将负号省略)

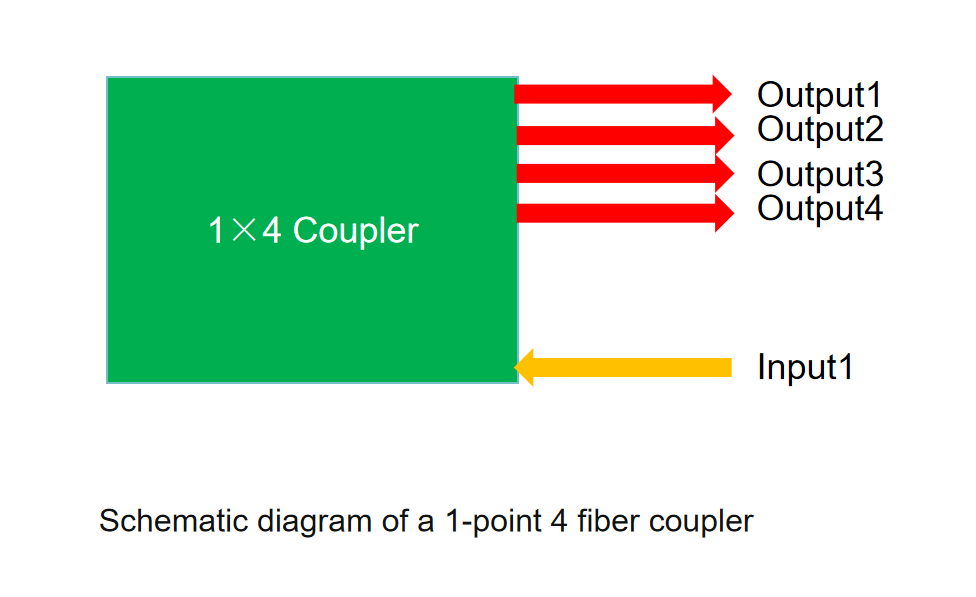

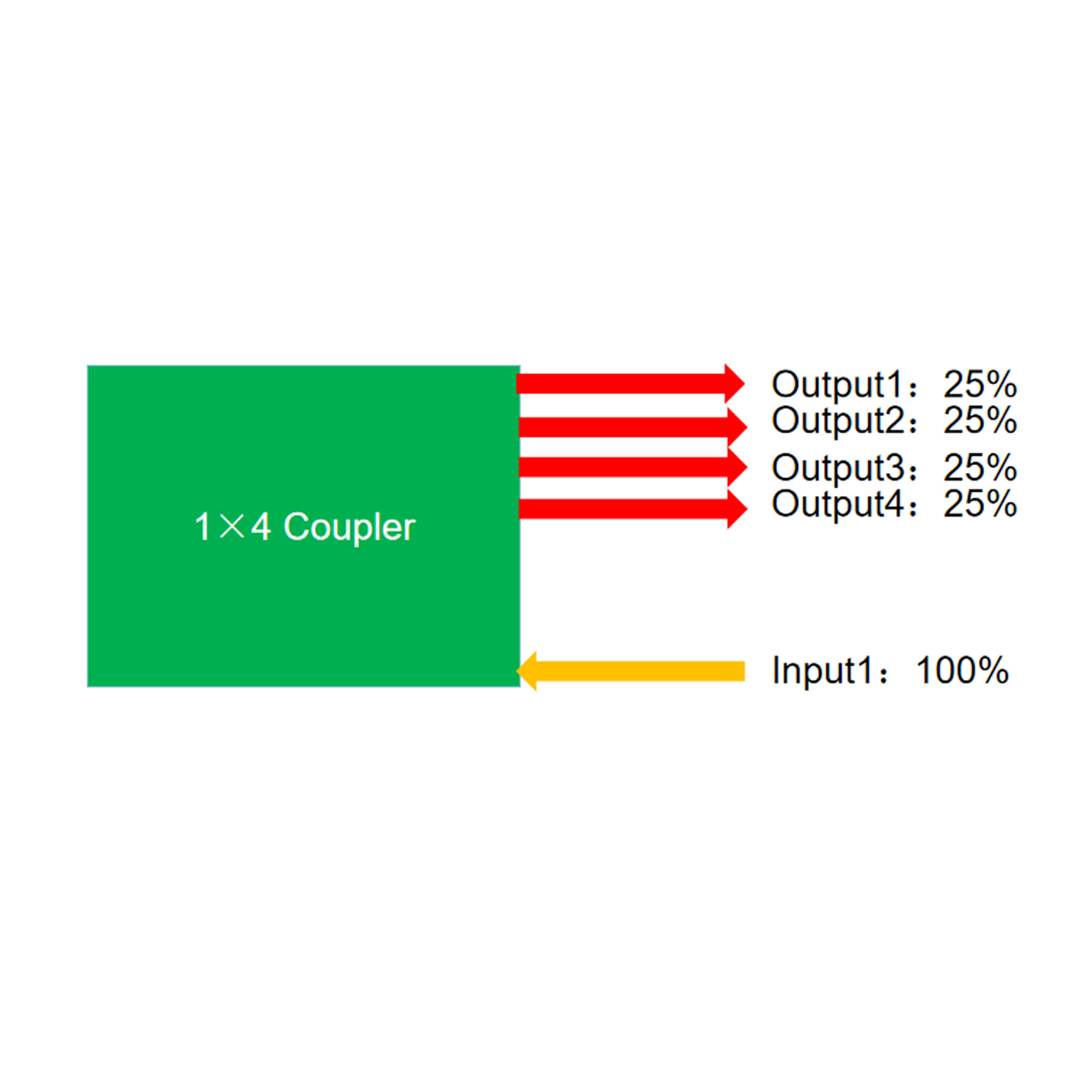

LBTEK 1分4单模光纤耦合器能够将一根光纤传输的光能量按25/25/25/25的耦合比分别传输至4根光纤输出。主要应用于将输入光信号能量均匀或按25%的比例分配到4路输出,实现单光源多终端共享。耦合器分光比例精准,附加损耗小,同时具有高回波损耗和工作稳定性。LBTEK每个耦合器出厂均经过严格测试,附带测试数据表可供客户查看。

分光比25:25:25:25

| 产品型号 | 工作波长 | 接头类型 | 单价 | 对比 | 发货日期 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

|

1×4SMC-560-25-FU 新品 | 560±10 nm | FC/UPC | ¥3818 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-560-25-FA 新品 | 560±10 nm | FC/APC | ¥4020 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-630-25-FU 新品 | 630±10 nm | FC/UPC | ¥3450 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-630-25-FA 新品 | 630±10 nm | FC/APC | ¥3785 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-780-25-FA 新品 | 780±15 nm | FC/APC | ¥3688 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-780-25-FU 新品 | 780±15 nm | FC/UPC | ¥3482 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-850-25-FU 新品 | 850±15 nm | FC/UPC | ¥3480 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-850-25-FA 新品 | 850±15 nm | FC/APC | ¥3688 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-1064-25-FA 新品 | 1064±15 nm | FC/APC | ¥1935 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-1064-25-FU 新品 | 1064±15 nm | FC/UPC | ¥1737 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-1310-25-FA 新品 | 1310±20 nm | FC/APC | ¥1935 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-1310-25-FU 新品 | 1310±20 nm | FC/UPC | ¥1735 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-1550-25-FU 新品 | 1550±20 nm | FC/UPC | ¥1737 | 当天 |

|

加入购物车 | |

|

|

1×4SMC-1550-25-FA 新品 | 1550±20 nm | FC/APC | ¥1935 | 当天 |

|

加入购物车 |

| 产品型号 | 波长 | 当前波长(nm) | 当前透射率(%) |

|---|