色差会劣化成像质量,也是导致我们光学实验中出现不满意结果的“罪魁祸首”,比如出现颜色重影、图像对比度不足和测量失准等。

图1 单透镜的色差 / Wiki

图1 单透镜的色差 / Wiki

自透镜诞生以来,在减弱和消除色差上的研究从未停止。而消色差透镜的出现,为这一研究带来了转机。但消色差透镜的诞生过程,却是一波三折。

在旷日持久的波粒论战期间,我们熟知的光学大拿牛顿凭借棱镜色散实验,得出了不同色光相对三棱镜而言具备不同的折射率,也因此产生了色差。这一实验首次系统揭示光的分色特性,为光谱学奠定了基础。但他因此得出了一个错误的实验结论:那就是玻璃透镜必然产生无法消除的色差。

图2 反射望远镜 / Wiki

在当时的环境下,这一错误定论几乎为折射式望远镜宣判了死刑,反而是牛顿发明的反射望远镜,因为避免了色差,被奉为主流,甚至仍然沿用至今。但那时的反射望远镜普遍存在体积庞大、不利于地面观测的问题,直到消色差透镜的出现,更加紧凑设计的折射式望远镜才逐渐回到大众视野。1730年,一名英国律师、数学家Chester Moor Hall,想到了一种设计方案,借助折射、色差特性均相反的冕牌玻璃(低折射率高色散系数)和火石玻璃(高折射率低色散系数),用其中一片玻璃来抵消另一片玻璃的色差。

图3 消色差透镜

然而,Hall作为一名律师,并没有能打造镜片的能力。为了守住这一秘密不被发现,他选择了将冕牌玻璃和火石玻璃交给不同的镜片公司制造,然而两家镜片公司好巧不巧地都将制造任务交给了同一人,制镜师George Bass。George Bass很快就发现委托来自同一人,这之后Bass和Hall携手制造了好几个消色差的天文望远镜,震惊了当时的不少天文学家。但由于未公开原理,其制造技术就这样被秘密保守了20多年。

图4 Dollond天文望远镜 / 苏富比

直到1758年,英国制镜师John Dollond通过实验与计算,复现了这一设计组合,并获得了消色差透镜的专利,由此还引发了专利诉讼。但法院认为,虽然Hall发明了消色差透镜,但并没有申请专利,而专利不应该属于将知识束之高阁的人,因此驳回了诉讼。消色差透镜的诞生就这样迎来了戏剧性的收尾。

如今,消色差透镜的原理和制作已经不是什么秘密了,其核心原理就是组合与补偿。标准的消色差透镜往往由一片冕牌玻璃制成的凸透镜,和一片火石玻璃制成的凹透镜,胶合在一起,这就是我们常见的消色差双胶合透镜。

图5 LBTEK消色差双胶合透镜

这之后也衍生出了三胶合、非球面等不同的配置,其设计核心都是对不同波长的光提供补偿相位,使所有波长的光在焦点处相位一致。而消色差透镜仅仅是对两种波长(通常是红蓝光)的色差进行校正。但如果是对多波长都有高要求的成像系统,就得用到复消色差(APO)透镜。

图6 LBTEK长工作距离平场复消色差透镜

诸如半复消色差、复消色差、超级复消色差等,可以更好地校正三种波长(通常是红、蓝、黄或绿光)或更多波长的色差。

但无论是哪种类型的消色差透镜,其成本往往都要高于单透镜,所以过去我们一般只能在天文望远镜、显微镜、摄影镜头、医疗成像设备、光学检测设备等高端应用中看到。但随着成像应用的普及和我们对成像质量要求的提高,我们生活中用到的不少设备也已经开始普及消色差透镜了。以AR/VR显示设备为例,要想让数字成像与真实环境更加无缝,从而减轻佩戴疲劳,必然要在成像质量和体积上作权衡。

图7 AR/VR设备的主流光学方案 / 艾邦

不少厂商在起初选择了一片菲涅尔透镜,但强烈的色差即便在数字校正后依然明显。所以不少研究方向转为替换成更薄的消色差透镜,保证紧凑光路的同时降低色差。再以无人机为例,因为在户外往往会面临极端的光照变化和高对比场景,这些场景下色差会更加明显,在成像系统中加入消色差透镜可以显著改善画质,减少色边。甚至是在我们频繁使用的手机里,也开始引入复消色差透镜,提高边缘和整体画面清晰度的同时,改善色彩还原的能力。

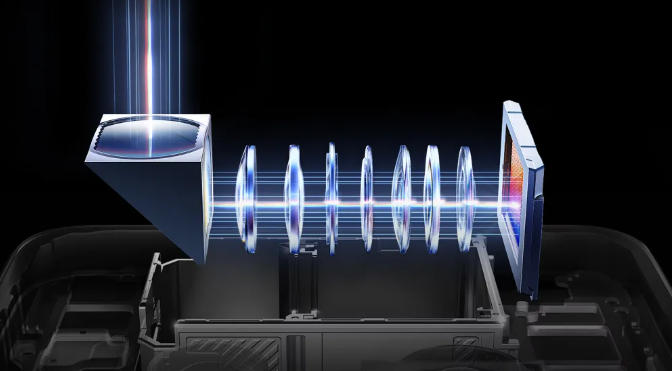

图8 手机APO镜头 / vivo

从以上应用中我们也能看出,消色差透镜已经不再是高端应用的专属。但目前消色差透镜仍面临着大口径、高数值孔径等难题。在这一背景下,消色差超透镜(Metalens)等开始成为热门研究方向,比如国内不少课题组就在消色差透镜的性能指标提升上实现了研究突破。南京大学李涛教授团队曾提出在非完美情况下,最大优化消色差平面透镜综合性能的频域相干性调控方法[1]。设计并研制了15μm厚度的多阶衍射透镜,将可见光消色差透镜的口径做到了厘米级,为开发大口径消色差平面透镜提供了新方案。但要想做到如此大的口径,牺牲了数值孔径,研究中样品NA在0.1左右,远低于传统显微物镜的NA。而且越大的透镜尺寸,聚焦效率也就越低。

图9 消色差平面透镜 / 南京大学团队

今年中山大学王雪华教授团队在光学顶刊《Light:Science&Applications》上发文,提出将相位色散调控能力有限的超构原子区分复用地制备到台阶相位色散补偿层上[2],实现了同时具有高数值孔径(0.9)、大口径尺寸(20.1微米)和宽带消色差(650nm-1000nm)的“高大宽”消色差平面透镜。

图10 “高大宽”消色差平面透镜 / 中山大学团队

哈尔滨工业大学肖淑敏团队近日在《Nature Communications》发文,成功研发出基于氮化硅(Si₃N₄)的高效可见光消色差超透镜[3]。这一突破的创新之处在于成功实现该超透镜与商用成像芯片的无缝集成,如此一来既能在手持成像设备、无人机等紧凑光学设备上控制光学系统体积,又能实现消色差的高质量成像。

图11 超透镜与商用成像芯片集成 / 哈工大团队

● LBTEK消色差双胶合透镜

当我们在光学实验中遇到色差问题时,也可以借助消色差透镜来保证成像性能。以高倍率成像实现需要用到显微镜物镜的场景为例。

越高倍率的显微镜物镜对色差越敏感,而消色差双胶合透镜可以通过材料色散特性的互补,在可见光波段实现高分辨率成像的同时,确保样品细节不被色差干扰。

LBTEK消色差双胶合透镜

LBTEK的消色差双胶合透镜就针对不同增透膜系精准匹配三个波长,确保透镜在设计带宽内焦距偏移量小于0.5 mm,全波段性能稳定。

400nm-700nm波长下的反射曲线

| 参考资料

[1] Xiao, X., Zhao, Y., Ye, X. et al. Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization. Light Sci Appl 11, 323 (2022). https://doi.org/10.1038/s41377-022-01024-y[2] Lin, J., Chen, J., Zhang, J. et al. High-performance achromatic flat lens by multiplexing meta-atoms on a stepwise phase dispersion compensation layer. Light Sci Appl 14, 110 (2025). https://doi.org/10.1038/s41377-024-01731-8[3] Zhang, Y., Jiang, X., Qu, G. et al. On-chip integration of achromatic metalens arrays. Nat Commun 16, 7485 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-62539-7